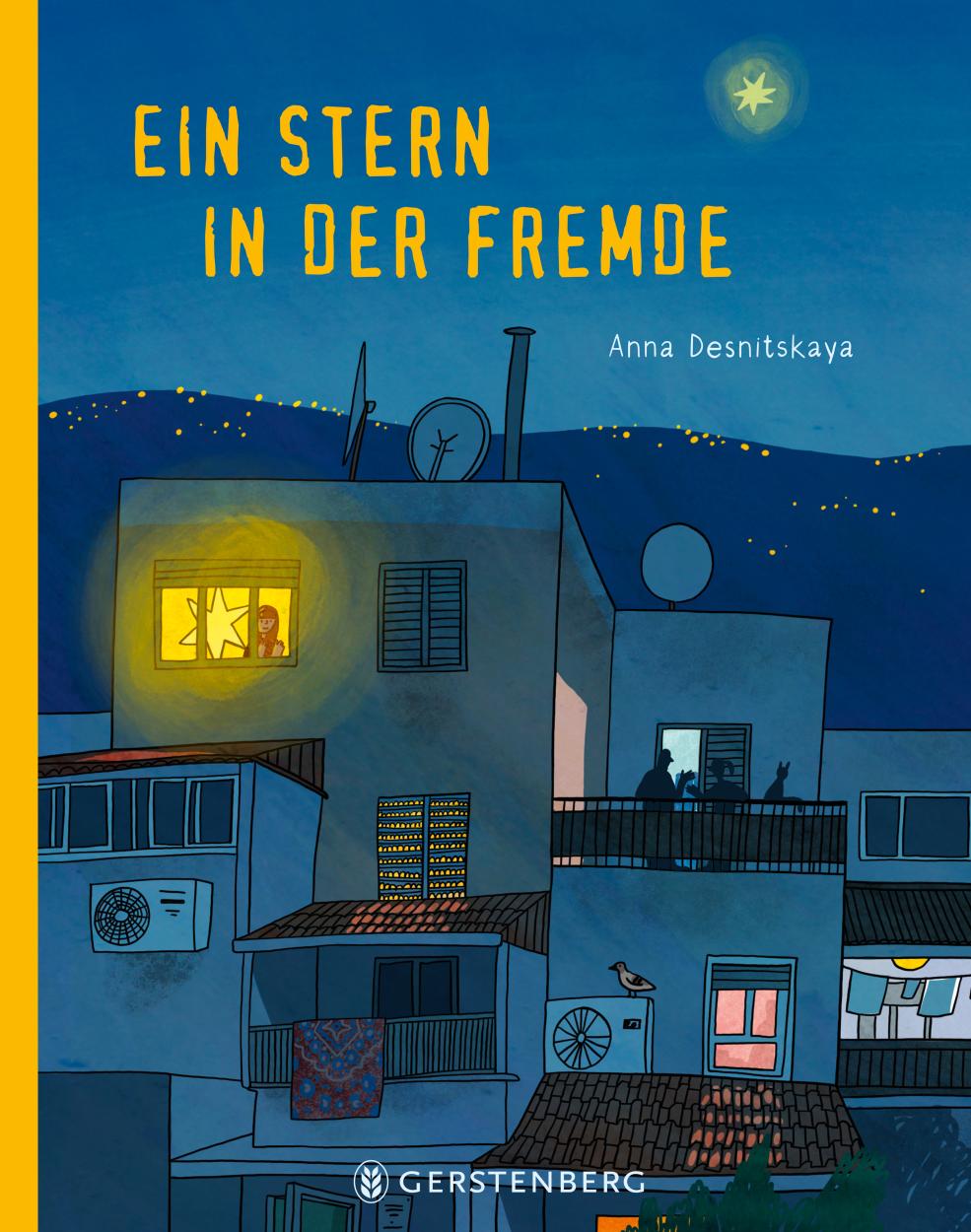

Ein Stern in der Fremde

Es ist kälter geworden in Deutschland. Angestachelt von rechten Populisten, aufgeheizt durch die Medien, bedient durch nahezu alle Parteien sprechen wir mittlerweile wie selbstverständlich von uns und den Anderen: wir Deutschen auf der einen Seite, Flüchtlinge, Migranten, Asylsuchende auf der anderen. Dazwischen ganz real, vor allem aber auch gedanklich: eine Grenze. Dass wir alle, auf der einen wie auf der anderen Seite, Menschen sind, mit ähnlichen Bedürfnissen, mit dem gleichen Hunger, mit Sorgen, Träumen, Ängsten: darüber reden wir nicht mehr. Nur dass die Anderen etwas wollen, was wir haben und beschützen müssen: das beherrscht den öffentlichen Diskurs.

Anna Desnitskaya braucht nicht viele Worte. Ihr Buch Ein Stern in der Fremde erzählt vor allem mittels der großen Bilder mit den leuchtenden Farben – oder Ihrem Ausbleiben. Die Geschichte der Flüchtlingsfamilie, die vor einem Krieg flieht und das Zuhause in der Großstadt gegen eine unverständliche Fremde eintauschen muss, geht zu Herzen, weil sie an etwas erinnert, das uns alle verbindet: die Sehnsucht nach Alltag, nach Heimat.

Vorbild für die im Buch dargestellte Großstadt ist Moskau, wo Anna Desnitskaya bis 2022 lebte. Als Russland in die Ukraine einmarschierte, war sie mit ihren Kindern auf Zypern – und kehrte nicht mehr nach Russland zurück. Sie schreibt:

"Seither sind mein Mann und ich mit unseren drei Kindern nebst Katze und Hund (sie kamen später nach) auf der Suche nach einem Zuhause. Wir mussten lernen, dass das Emigrantendasein sehr kompliziert und belastend ist. So schön ein Ort auch sein mag, alles dort ist dir fremd, sogar du selbst wirst dir fremd."

Desnitskaya erzählt nichts von der Odyssee ihre Familie; sie konzentriert sich ganz auf das Gefühl von Fremdheit und Entwurzelung, geschildert durch die Augen eines Kindes. Die leuchtenden Farben sind verblasst: Trostlosigkeit und Sprachlosigkeit machen sich breit. Dabei braucht es nur wenig, um die Kinderaugen wieder zum Strahlen zu bringen und die Fremde ein wenig heimischer zu machen.

Kein Mensch flieht freiwillig. Dass man diese Selbstverständlichkeit im Jahr 2024 wieder und wieder betonen muss, ist erschreckend. Diese wenigen Seiten zeigen, wie schwer es ist, ein Leben in der Fremde anzufangen – und wie sehr doch wir alle genau darauf ein Recht haben. Der Stern, dieses viele Kulturen verbindende Symbol, stiftet die Wärme, die wir alle brauchen – doch irgendjemand muss ihn basteln, malen, ins Fenster hängen. Es sind die einfachen Gesten, die vieles erträglicher machen. Auch die Kälte in diesem Land.