Notizen aus dem Lassaner Winkel

Im Zimmer der Schriftstellerin probiere ich das Schreiben an wie ein Kleid. Lange lag es in der Ecke. Ich weiß gar nicht, ob es mir noch passt. Dabei ist es mein Lieblingskleid: eher zurückhaltend in den Farben, es trägt nicht dick auf, aber dennoch voller Überraschungen, Entdeckungen, Geheimnisse. Das Schreiben öffnet Türen, von denen ich nicht wusste, dass sie existieren. Ich sitze an einem hölzernen Tisch, ein kleiner quadratischer Ausschnitt, der aus der Welt fällt, in einem ebenso kleinen Zimmer auf der Ostseite des Hauses. Eine Ziegelwand, Dachschrägen, Landkarten an den Wänden, die von den Projekten der Autorin erzählen. Während die Kinder das ganze Haus in Beschlag genommen haben – und zwar ohne Gewissensbisse – fühle ich mich hier oben in der Schreibkammer wie ein Eindringling, ein Voyeur, ein Möchtegern. Als säße ich unberechtigt in der Keimzelle, aus der heraus Welten entstehen, ganze Leben, unendliche Geschichten. Als hätte ich hier nichts zu suchen. Dabei ist es umgekehrt: die Geschichten entstehen da draußen, im Leben, das das Haus erfüllt, und werden hier hinein getragen, um zu sich selbst zu finden. Eigentlich verstehe ich davon gar nichts, sage ich mir, und deshalb fühle ich mich in der kleinen Schreibkammer wie jemand, der sich zu große Schuhe angezogen hat und sich wundert, wenn er stolpert.

Nach nur einer Seite verlangt mich nach einer Pause!

Der Blick wandert hinaus über die Felder, hin zum grauen Spiegel des Peene-Stroms. Keine Bewegung. Eine Landschaft aus Stille. Schreiben, so notiere ich, hat als erste und vielleicht einzige Voraussetzung die Disziplin, die Entscheidung, den Verzicht. (Nichts Neues, ich weiß.) Denk nicht an die Hunderte bedruckter Buchseiten, die unten (auf dem bequemen Sofa) auf dich warten. Denk nicht an die Vergnügungen und Zerstreuungen. Lass sie warten. Nichts darf in diesem Moment wichtiger sein als dieses Blatt. Kaum ist das aufgeschrieben, einer Aufgabe gleich, lege ich den Stift beiseite.

[himmelsaugen]

der himmel eine offene tür

über diesem land ohne zeit

ohne spuren der menschen, beherrscht

vom träge strömenden wasser

in den zwischenräumen leben

der himmel ist weit hier

schwebt zum greifen nah über dem land

eine ahnung von ewigkeit über mir

meine zeit ist nicht die ganze wahrheit

nur ein kleiner teil davon

die möglichkeit dass da jemand ist

der zu dir spricht

während der himmel schweigt sich bricht

in den spiegelglatten wassern

fühl dich gesehen

Der Blick tastet sich am Feldrand entlang. Zwischen Feld und Strom ein Weg, auf ihm ein Mensch: der Bruder. So nah, so fern. Er weiß nichts über ihn, fällt ihm plötzlich auf: nichts, seit sich vor Jahren die Wege trennten. Nun, als schwarze Silhouette vor dem gleißenden Licht des Sommernachmittags, kommt er ihm so nah vor wie lang nicht mehr. Allein der Gang vertraut wie ein Inbild aus fernen Zeiten, das in die Gegenwart tritt. Nur ein Moment noch, dann ein Klopfen?

durch die stille nacht hindurch

erwacht die welt: die sonne

blinzelt in die fenster, nimmt sich

etwas glück heraus

eine prise selbstverständlichkeit

merkwürdig schon in diesen zeiten

ich darf sein? nichts als sand

zwischen nackten zehen

und wünsche ohne ende

wenn in der nacht die sterne regnen

und am morgen sich der nebel senkt

sanftes licht

sanft zur welt

ein sachtes glück

Morgendliche Stille. Nie das rechte Wort dafür finden. Tief die frische Luft einatmen, sich im Sonnenaufgang vergessen. Ganz in der Einsamkeit sein, und ganz und gar verbunden. Teil des Kranich-Schwarms, der sich lärmend über das Feld erhebt. Teil der Baumgruppe, deren Wipfel sich dankbar wispernd im Nebel abzeichnen. Ein Stück des Weges, der sich hinab zum Ufer windet. Ein Ausschnitt des Himmels, noch der Entdeckung harrend. Ein nicht zu fassendes Quantum dieser Stille, die den Morgen umhüllt, ihn zurückhält und schützt vor der so abwegig wirkenden Betriebsamkeit der Welt. Das Reh am Wegrand: es blickt zu dir wie die Antwort auf eine nie gestellte Frage. Nie das rechte Wort finden für irgendetwas, nie für das Entscheidende. Die Welt schmiegt sich an dich, und du? Bist die ruhelose Luftblase, die hin- und hergeschoben, von außen bewegt, meint handeln zu müssen. Die Situation ist klar, auch wenn du dir keinen Raum auf sie machen kannst. Mit jedem Wort suchst du verzweifelter nach dem, was du eigentlich meintest.

Nimm mein Lächeln mit, wenn du gehst.

Setz den Fuß auf den staubigen Weg.

Grüß die Sonnenblumen am Feldrain, und dann:

schlag den Horizont in die Flucht.

Vergiss die Worte, die wir wechselten.

Prell die Zeche der vergangenen Jahre.

Lass liegen, was dir gehört, doch eins:

Nimm mein Lächeln mit, auf deinen Weg.

Vielleicht sitze ich noch eine Weile am leeren Tisch.

Vielleicht begleite ich dich ein Stück.

Vielleicht bist du nie wirklich allein.

Nimm ein Lächeln mit.

Du kannst es brauchen.

Du darfst es verschenken.

St. Nicolai zu Bauer in Wehrland. Hinter den dicken Mauern rückt die Welt in die Ferne. Das Rauschen des Windes, das Bellen eines Hundes, das klappernde Geräusch eines Autos. Das Gezeter der Vögel auf den Feldern. Die Stille wird nicht gestört, sondern geschützt. Umarmt wie ein lieber Gast, bestätigt wie ein suchendes Kind. Mitten im Lärm ruht das Schweigen. Mitten im Leben sind wir des Todes. Mitten am Tag falle ich in einen Raum aus Zeit. Einen Raum lang aus der Zeit.

Die schlichten weißen Wände, mannsbreit, grob aufeinander gefügt und verputzt, beschränken diesen Raum seit Jahrhunderten. Durch die undichten Fenster fällt, Tag für Tag, das Licht der Welt. Durch die Ritzen pfeift der Wind. Hier ist man nicht aus der Welt, im Gegenteil: in der Stille, die hier immer schon herrscht, verdichtet sich das Leben in einem Punkt: der Ewigkeit.

Der Blick auf den Altar, den Taufstein, den Leuchter: Räume wie diese sind ein Versprechen. Inmitten der Weite der Landschaft gelegen, inmitten dieses beinah entvölkerten Winkels, unweit des Wassers, das hier schon immer die Welt, Raum und Zeit, geprägt hat, ist dieser karge, nichts behauptende, nichts beschönigende Raum Erinnerung und Ausblick. Die Ganzheit des Lebens, das im Bewusstsein seiner Grenzen zu sich kommt, über sich hinaus schauend: Du bist nicht allein. Du darfst schwimmen im Meer aus Zeit. Du wirst neue Ufer entdecken.

Der Chor richtet sich hin zum Wasser, das bergab, hinter dem Feld, träge vorbei fließt – wie eine Antwort auf die stille, in Stein gehauene Präsenz hier oben auf dem Hügel. Ein großes Fenster gibt den Blick frei: auf die in Bleiglas gefassten Wellen eines zum Horizont hin sich öffnenden Meeres, auf den gar nicht so fernen Fluchtpunkt, an dem sich Himmel und Erde, Stein und Wasser, Gott und Mensch? treffen: du musst es nur sehen.

Licht. Ihr seid Kinder des Lichts. Und Kinder jener sagenhaft warmen und weichen Liebe, die wir dank ihrer Sanftmut und Stille so erfolgreich aus unserem Alltag verbannt haben. Haltet inne. Blickt euch um. Hebt den Blick auf, hin zum Horizont und zu den Bergen. Lasst euch ansehen.

Das Schnelle zu schnell, das Langsame zu langsam. Ich kann nicht aus meiner Haut.

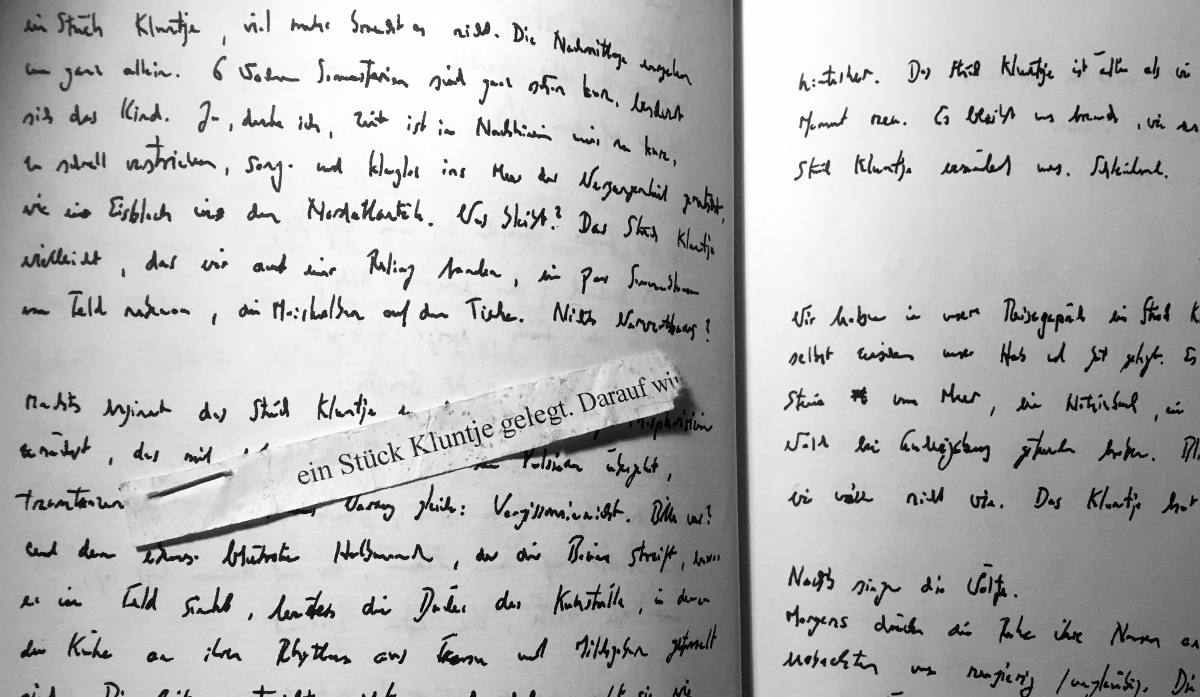

Ein Stück Kluntje, viel mehr braucht es nicht. Die Nachmittage vergehen von ganz allein. 6 Wochen Sommerferien – ganz schön kurz, beschwert sich das Kind. Ja, Zeit ist im Nachhinein immer zu kurz, höre ich mich philosophieren, und glaube mir selbst nicht. Zu schnell verstrichen, sang- und klanglos ins Meer der Vergangenheit gerutscht wie ein Eisberg in den Nordatlantik. Was bleibt? Das Stück Kluntje vielleicht, das wir auf einer Reling fanden, ein paar Sonnenblumen vom Feld nebenan, die Maiskolben auf dem Tisch.

Wie wäre es mit etwas Verwertbarem?

Nachts beginnt die Kluntje zu leuchten. Ein vages Phosphorisieren zunächst, das mit fortschreitender Dauer in ein Pulsieren übergeht, traumtänzerisch, blutrot, einer Warnung gleich: Vergissmeinnicht. Unter dem ebenso blutroten Halbmond, der die Bäume streift, bevor er ins Feld sinkt, leuchten die Dächer der Ställe, in denen die Kühe an den Rhythmus aus Fressen und Gemolkenwerden gefesselt sind. Die Zeit, sie verstreicht nicht – und doch vergeht sie wie nichts. Die Zeit hat ihr eigenes Maß, und es ist nicht unseres. Nur das Stück Kluntje –

Die Kluntje hat ihr eigenes Alter. Nicht zählbar in Mondnächten, Spätsommern, Menschenjahren. Das Stück Kluntje gehört zu einer Welt, in der nach Meereswellen, Baumringen, Wurmlängen gezählt wird. Allerdings gibt es dort niemanden, der zählt; und gäbe es ihn, er käme mit dem Zählen nicht hinterher.

Das Stück Kluntje bleibt uns fremd, da auf dem Tisch. Es verändert uns schleichend.

Nachts singen die Wölfe. Morgens drücken die Rehe ihre Nasen an die Scheibe. Starren hinein, beobachten uns ungläubig. Die Katze öffnet die Terrassentür und entlässt die Maus in die Freiheit. Der Hase bedankt sich für das Bund Möhren. Ein Pferd nimmt den Umweg auf sich, um sich die Maiskolben vom Tisch zu holen. Der Storch lässt sich auf dem Dach nieder, und ein Seeadler landet im Garten. Das Haus wird zum Mittelpunkt der Welt.

Das Stück Kluntje grinst und schweigt.

(Wir haben es dann in unser Reisegepäck gelegt. Oder ist es von selbst zwischen unser Hab und Gut gerutscht? Hat es sich eingeschlichen? Versteckt zwischen den Steinen von der Küste, dem Notizbuch und dem Stück Holz aus dem Wald bei Ludwigsburg? Allesamt blinde Passagiere. Wir reisen, wir wissen nicht wie. Die Kluntje hat uns längst in der Hand.)

Im Sommer 2019 weilten wir für zwei Wochen im wundersamen Haus Scherbensand der Autorin Antonia Michaelis. Während der nicht ganz normale Alltag zwischen Bärenkostümen, Kinderbüchern, Schachpartien und Ausflügen ans Meer seinen Lauf nahm, stahl ich mich regelmäßig in die Schreibkammer der abwesenden Autorin oder suchte andere, ungewohnte Schreiborte auf. Diese Textskizzen entstanden irgendwo im malerischen Lassaner Winkel.

Illustrationen: Anja Schneider-Keipert