Ich will Chronistin dieser Zeit werden

Etty Hillesum

“Weißt du, Gott: Ich werde mein Bestes geben. Ich werde mich diesem Leben nicht entziehen.“

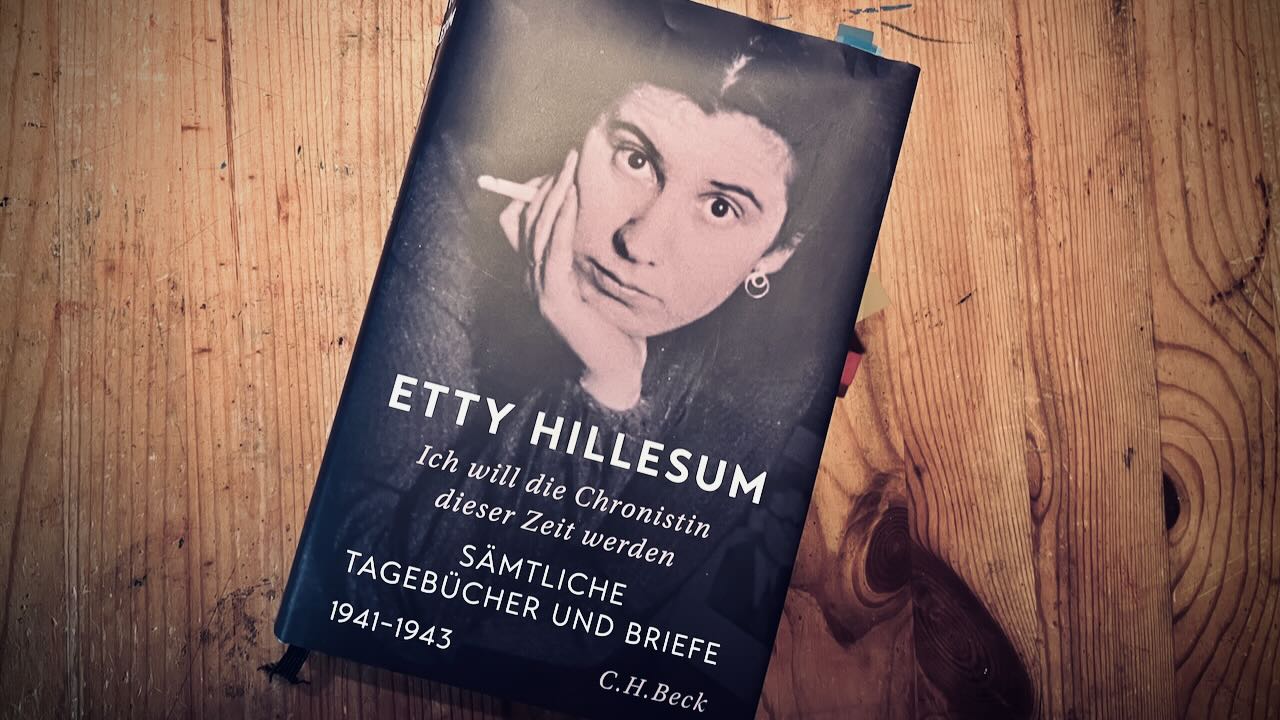

Zwei Jahre bin ich immer wieder zu diesen 800 Seiten zurückgekehrt, die Etty Hillesum in nur zwei Jahren von 1941 bis 1943 schrieb: Vor allem ihre Tagebücher, die den größten Teil der bei C.H.Beck 2023 erschienenen „Gesamtausgabe“ ihrer Schriften ausmachen, sind mir ein Lebensbegleiter geworden, wie es für die in Amsterdam lebende Jüdin Rainer Maria Rilke, Fjodor Dostojewski und die Bibel waren. Diesem Buch in einem Blogbeitrag gerecht zu werden, ist ein aussichtsloses Unterfangen.

Um es kurz zu machen: Die regelmäßige Lektüre in den von Etty Hillesum hinterlassenen Heften hat mein Leben verändert.

Etty Hillesum (1914-1943)

Aber von Anfang: Etty Hillesum wurde 1914 als Kind jüdischer Eltern mit zum Teil russischen Wurzeln in Middelburg (Niederlande) geboren, ab 1932 studierte sie in Amsterdam Jura und slawische Sprachen. Hier erlebte sie auch die deutsche Besatzung und die zunehmende Entrechtung der Juden, deren Auswirkung auf den Alltag sie in ihren Tagebüchern eindrücklich schildert. Erst 1941 beginnt sie, 27jährig, Tagebuch zu schreiben, nachdem sie bei dem Psycho-Chirologen Julius Spier eine Behandlung aufgenommen hat. Spier wird in den wenigen turbulenten Jahren, die ihnen bleiben, nicht nur ihr Therapeut, sondern ihr engster Gesprächspartner und Geliebter. Dabei unterhält sie schon eine Beziehung zu einem um Jahre älteren Mann, bei dem sie ein Zimmer hat. Um Konventionen hat sich Etty Hillesum wenig gekümmert. Ihr Augenmerk liegt ganz darauf, ihre Gefühle wahrzunehmen und in engem Kontakt mit sich selbst geistig zu wachsen. Sie sucht nach einer Liebe, „mit der du etwas in der kleinen alltäglichen Praxis anfangen kannst“, wie sie schreibt.

“Tagebuchschreiben ist eine Kunst, von der ich nichts verstehe.“

Und sie will schreiben, will auch darin immer besser werden, sorgt sich um fehlendes Talent und fällt sich selbst immer wieder ins Wort. In ihren Tagebüchern ringt Etty ein ums andere Mal um die richtige Sprache, um Chronistin dieser Zeit zu sein: Chronistin des alltäglichen Unrechts, des Überlebensmutes und -kampfes ebenso wie des eigenen Liebens, Sorgens, Glaubens. Ganz entgegen ihrem eigenen Urteil: Nicht nur der Umfang ihrer Tagebücher, vor allem die sprachliche Dichte und Schönheit sind beeindruckend.

Ab Sommer 1942 lebt sie auf eigenen Wunsch im „Durchgangslager“ Westerbork, wo sie für die Verwaltung des Lagers arbeitet, von dem aus die jüdische Bevölkerung der Niederlande nach Polen deportiert wird – ein Schicksal, das sie im September 1943 teilt. Sie stirbt in Auschwitz.

Tagebücher und Briefe

In deutscher Sprache waren Auszüge ihrer Tagebücher seit den 1980er Jahren unter dem Titel Das denkende Herz der Baracke zu lesen. Als dann vor zwei Jahren endlich Sämtliche Tagebücher und Briefe von Etty Hillesum erschienen, war ich erst einmal erschlagen angesichts des Umfangs. Die neue Ausgabe ist ein Ziegelstein mit eng bedruckten Seiten und Tagebucheinträgen in dichter Folge, die sich zum Teil über mehrere Seiten ziehen. Das Protokoll eines Lebens, das kaum etwas auslässt.

Doch hier ist keine Seite, keine Zeile zu viel, so nah dran ist man an dem Leben und Glauben dieser bewunderungswürdigen jungen Frau, die im Laufe dieser kurzen Zeit innerlich wächst und – entgegen allen Umständen – immer freier und tiefer in ihrem Glauben verwurzelt ist. Aus ihren Zeilen lässt sich ein Glaubensweg erahnen, der dem Leiden widerspricht und dem Hass die Menschlichkeit, die Hoffnung, das Glück entgegensetzt. Wenn es nur etwas gibt, was sich von Etty Hillesum lernen lässt, dann ist es dies: wie man in finsteren Zeiten als Mensch überlebt.

Die erste Lektion dazu lernte ich im Sommer ’23 gleich auf den ersten Seiten des Buches: Etty schreibt über ihre Habgier, eine Art Heimweh, ein Besitzenwollen, Schätze Ansammeln, Festhalten. Sie beobachtet das in ihrem Schreiben, in ihren Gefühlen, in ihrem Lieben und geliebt werden Wollen:

“Darum immer dieses schmerzhafte Gefühl des Verlangens, das niemals zu befrieden war, dieses Heimweh nach etwas, das mir unerreichbar schien, und das nannte ich dann Schaffensdrang.“

Und sie beobachtet, wie sie dem eine innerliche Ruhe, Gelassenheit, ein „Geschehenlassen“ entgegensetzen kann.

“Und lass dies dann das Ziel dieses Meditierens sein: dass du innerlich eine einzige, große, weite Ebene wirst, ohne das heimtückische Gestrüpp, das die Sicht behindert.“

Was so weise klingt, ist natürlich alles andere als einfach. Etty kämpft Tag für Tag mit den verschiedenen Seiten ihrer Persönlichkeit und dokumentiert das geduldig und ausführlich. Sie fällt sich selbst ins Wort, muss sich, so schreibt sie manchmal, „noch kurz, sehr ernst auf etwas hinweisen,“ sie schreibt über ihre Lektüren, ihre Gespräche aber auch über ihr Verlangen: sie möchte psychologisch „stubenrein“ werden, aber weiß:

“Es ist schwierig, mit Gott und mit dem Unterleib in gleicher Weise zurechtzukommen.“

Allein mit diesen inneren Auseinandersetzungen, die Etty in den ersten der insgesamt elf erhaltenen Tagebuchhefte schildert, hat sie mich auf einen Weg gebracht, der mir half – im Dialog mit ihr – mich selbst besser kennenzulernen und, so glaube ich: ein paar Dinge grundlegend zu ändern. In dem Maße, in dem die Entrechtung der Juden fortschreitet, die Lebensräume und Möglichkeiten beschnitten werden, wächst sie in ihrem Glauben und Schreiben aber buchstäblich über sich hinaus, die Themen verändern sich mit ihrem Leben. Schrieb sie 1941 noch, die Wirklichkeit interessiere sie vor allem „von meinem Schreibtisch aus“, so führt sie in den letzten Monaten ein Leben als Mitleidende und Helfende – Lagerinsassen in Westerbork bleibt sie mit ihrer Kraft und ihrer Lebendigkeit in Erinnerung.

“Ich glaube, dass ich allmählich die Einfachheit erlangt habe, nach der ich mich immer gesehnt habe“, schreibt sie im Juli 1942, kurz bevor sie (freiwillig) nach Westerbork geht.

“Ich bin ein glücklicher Mensch und preise dieses Leben, jawohl, im Jahre des Herrn, noch immer des Herrn, 1942, dem wievielten Kriegsjahr?“

Begegnung mit einem Lebensbuch

Komprimiert, verdichtet auf 800 Seiten darf man hier einem unfassbaren Leben beiwohnen, einem Leben inmitten der dunkelsten Katastrophe der Menschheit, das dennoch voller Glück, voller Leidenschaft steckt – ohne deswegen auch nur ein Gramm dieses Leidens zu leugnen oder wegzuschauen. Wie das geht? Das bleibt das Geheimnis der längst als Mystikerin, als zutiefst Glaubende verehrten Etty Hillesum – wobei sie selbst sich in ihrer (jugendlichen!) Unberechenbarkeit solchen Schubladen und Idealisierungen wohl widersetzt hätte. Ihr nun endlich in ganzem Umfang auf Deutsch vorliegenden Tagebücher und Briefe geben aber eine Ahnung über die vielfältigen Kraftquellen der Etty Hillesum: das Gebet, die Literatur und – trotz allem! – die Schönheit der Welt. Es ist ein Lebensbegleiter, ein Lebensbuch, auch weil man im Dialog mit Etty Hillesum selbst zu wachsen vermag.

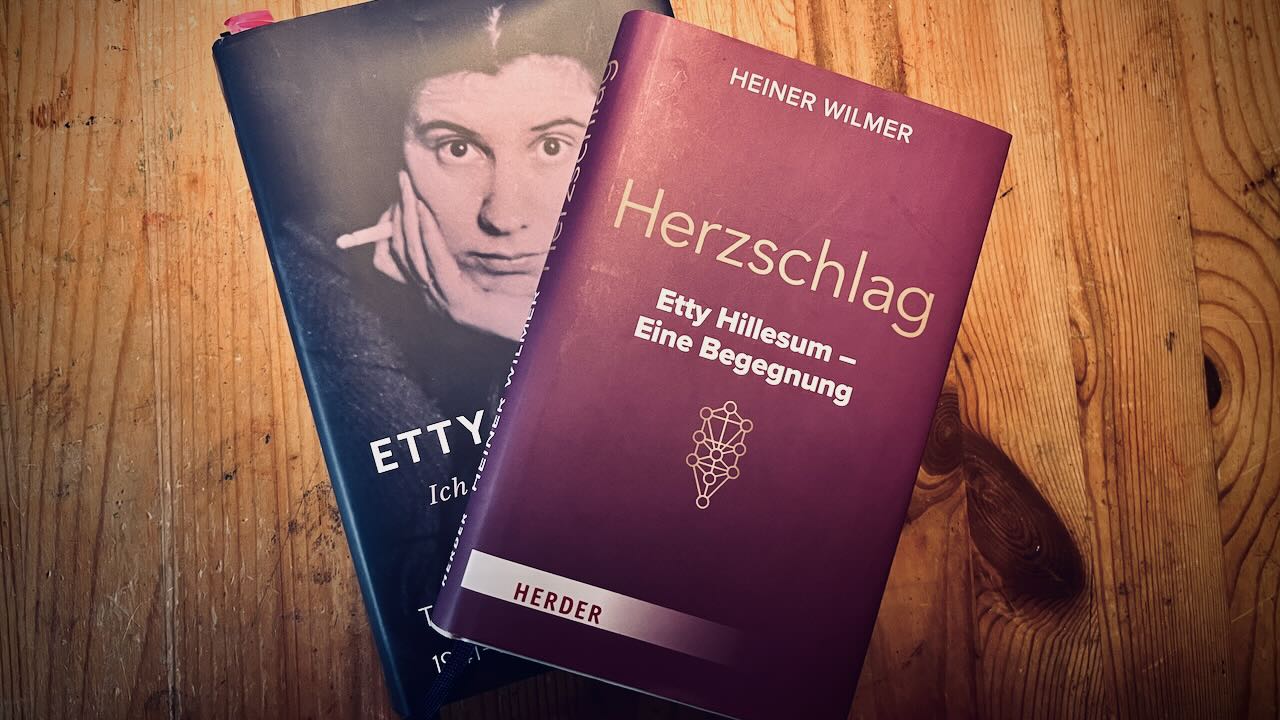

Einen solchen Dialog hat nun in einem schmalen Büchlein der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer versucht. Wie gelingt es Etty, die ganze Welt zu lieben? Auch die Deutschen, die doch ihre Feinde sein sollten? Wie behält sie den Sinn für das Schöne, die Offenheit für das Leben, ihre Kraft, ihren Glauben?

“Ihre Tagebücher drängen mich so sehr, dass ich mit ihr reden muss,“

schreibt Wilmer. Und zieht sich während des Corona-Lockdown zu Exerzitien im Dialog mit Etty Hillesum in sein Arbeitszimmer zurück. Es ist ein eigenes, kurzes Tagebuch entstanden – vielleicht die beste Form, um Etty Hillesum zu begegnen. (Auch meine „Gespräche“ mit ihr füllen mittlerweile mehrere Notizhefte.) Mit seinen vielen Fragen und Gedanken zu Etty Hillesum ist Heiner Wilmers Herzschlag ein sehr guter Lektürebegleiter.